Des Paysages Nourriciers

Quand L’avenir des villes se cultive dès aujourd’hui en intégrant l'autonomie alimentaire dans l'urbanisme

L’avenir des villes se cultive dès aujourd’hui

Face à la pression démographique, aux défis climatiques et à l’insécurité alimentaire croissante, les villes se tournent vers une solution innovante et durable : les paysages nourriciers. Loin d’être une simple tendance, ces espaces verts productifs – potagers urbains, toits cultivés, vergers publics – répondent aux besoins alimentaires tout en renforçant la résilience urbaine.

Dans cet article, découvrons comment intégrer des paysages nourriciers dans les projets d’urbanisme, les avantages qu’ils offrent aux collectivités, et des exemples inspirants pour imaginer un avenir plus vert et autonome.

1. Qu’est-ce qu’un paysage nourricier ?

Un paysage nourricier est un espace urbain conçu pour produire de la nourriture tout en respectant des principes écologiques. Il peut prendre diverses formes :

-

Parcs urbains comestibles : Des parcs où les arbres fruitiers, les plantes aromatiques et les légumes remplacent les aménagements purement décoratifs.

-

Toits verts productifs : Des espaces cultivés sur les toits des immeubles pour produire des fruits et légumes tout en isolant thermiquement les bâtiments.

-

Maraîchages collectifs : Des fermes urbaines intégrées dans les quartiers pour approvisionner localement les habitants.

2. Pourquoi intégrer des paysages nourriciers dans les villes ?

a) Améliorer la résilience alimentaire

Avec l’augmentation des prix alimentaires et la dépendance aux importations, produire de la nourriture localement renforce l’autonomie des villes. Ces espaces réduisent la distance entre production et consommation, limitant l’empreinte carbone.

b) Réduire les îlots de chaleur

Les paysages nourriciers, grâce à leur végétation dense, rafraîchissent les zones urbaines en limitant les températures excessives et en favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol.

c) Impliquer la communauté

Ces espaces encouragent la participation des habitants, renforçant le lien social et l’éducation à l’environnement. Ils peuvent aussi être des lieux de rencontres et d’échanges intergénérationnels.

3. Comment transformer les espaces publics en paysages nourriciers ?

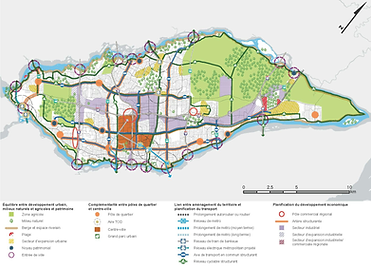

a) Identifier les espaces sous-utilisés

Commencez par recenser les zones inutilisées dans la ville : terrains vagues, toits plats, friches industrielles. Ces espaces peuvent être transformés en zones de production alimentaire.

b) Planifier des aménagements multifonctionnels

Associez des arbres fruitiers, des potagers, et des plantes locales adaptées au climat pour créer un écosystème équilibré. Favorisez la biodiversité en intégrant des habitats pour les pollinisateurs (bandes fleuries, hôtels à insectes).

c) Intégrer les citoyens dès le départ

Impliquer les habitants dans la conception et la gestion des paysages nourriciers garantit leur succès. Organisez des ateliers pour recueillir leurs idées et les sensibiliser à la valeur de ces espaces.

4. Études de cas : Des exemples inspirants

a) Le parc comestible de Seattle (États-Unis)

Le parc Beacon Food Forest à Seattle est un exemple emblématique. Ce parc public de 7 acres combine arbres fruitiers, potagers communautaires, et espaces de loisirs, tout en étant ouvert à tous pour la cueillette.

b) Les toits verts de Paris (France)

À Paris, des toits d’immeubles accueillent des cultures maraîchères, comme à la Ferme de la Tour Eiffel. Ces toits produisent des tonnes de fruits et légumes chaque année pour les habitants et les restaurants locaux.

c) Maraîchage collectif à Montréal (Canada)

Le projet "Les Fermes Lufa" transforme des serres urbaines en véritables hubs de production alimentaire, offrant des produits frais aux citadins grâce à un modèle en circuit court.

5. Les clés du succès pour les collectivités

a) Collaborer avec des experts

Associez des spécialistes en permaculture, des paysagistes, et des urbanistes pour concevoir des espaces optimisés.

b) S’appuyer sur des politiques publiques

Favorisez les subventions et les réglementations qui encouragent l’installation de paysages nourriciers.

c) Former les habitants et leur redonner le goût du collectif et du communautaire

Organisez des ateliers pratiques pour enseigner aux citoyens comment entretenir les plantes, récolter les fruits, ou gérer un compost communautaire. Leur donner la possibilité de se relier dans des évènements réguliers, favoriser l'interaction sociale.

Conclusion : Cultiver la ville pour nourrir l’avenir

Les paysages nourriciers ne sont pas seulement une solution écologique : ils redonnent du sens aux espaces urbains et renforcent le lien entre les habitants et leur environnement. En transformant des zones inutilisées en écosystèmes productifs, les villes peuvent devenir des lieux où résilience alimentaire, biodiversité et bien-être se conjuguent.

Et vous, quel espace autour de vous pourrait devenir nourricier ? Ensemble, construisons des villes qui cultivent un avenir durable.